- 前の職場で体調を崩して退職してから、働くのが怖い…。

- 社会復帰したいけど、何から始めればいいか分からない。

- 就労移行支援って聞いたことはあるけど、自分に合う場所なのだろうか?

もしあなたが今、このような不安で社会復帰への一歩を踏み出せずにいるなら、この記事はあなたのためのものです。

結論からお伝えします。 就労移行支援は、あなたに合った事業所を正しく選ぶことさえできれば、安心して再就職を目指せる非常に心強いサービスです。

しかし、その「選び方」を間違えると、「こんなはずじゃなかった…」と後悔に繋がりかねません。

そこでこの記事では、あなたが就労移行支援選びで失敗しないために、事業所での1日の具体的な過ごし方から、あなたの就職に本当に役立つプログラムの内容、そしてミスマッチを回避するためのリアルな評判の見極め方まで、必要な情報を網羅的に解説します。

この記事を最後まで読めば、就労移行支援への漠然とした不安は「具体的な行動プラン」へと変わり、自信を持って次の一歩を踏み出せるようになります。

「就労移行支援」とは就職応援のための公的な福祉サービス

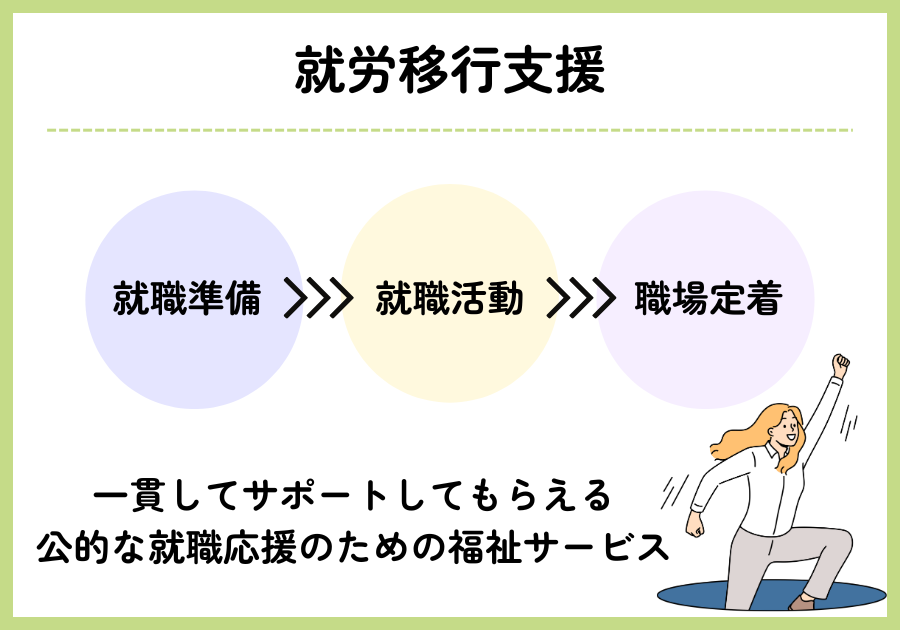

まずは、就労移行支援の基本について簡単にご紹介します。「就労移行支援」は、国の法律(障害者総合支援法)に基づいた、一般企業への就職を目指す方のための「公的な福祉サービス」です。福祉サービスというと馴染みがないかもしれませんが、「公的な就職応援サービス」と言い換えても問題ありません。

就労移行支援の最大の目的は、単にスキルを学んで就職することだけではありません。就職後に長く安定して働き続けるための「職場定着」までを一貫してサポートする点にあります。いわば、就職の準備校と転職エージェント、そして就職後の相談役が一体化したような心強い存在です。

対象となるのは、身体・知的・精神障害のほか、発達障害や難病のある方(原則65歳未満)です。障害者手帳が必須と思われがちですが、医師の診断書などで利用できるケースも多いため、まずは相談してみることが大切です。

また、国の補助があるため、金銭的な負担が非常に軽いのも大きな特徴です。実際に、国のデータでは利用者全体の約9割が自己負担0円でサービスを受けています。

【1日の流れ】就労移行支援のタイムスケジュール例

「毎日決まった時間に通うなんて、今の自分には無理かも…」

そんな体力面や生活リズムの不安を解消するため、ここでは事業所での典型的な1日の流れを見ていきましょう。

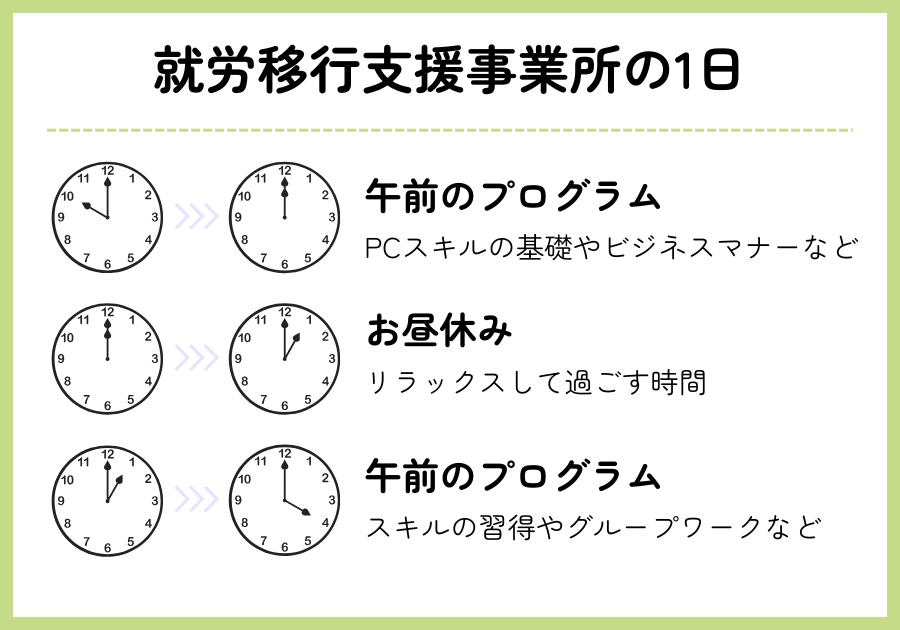

先に結論をお伝えすると、多くの事業所では週2〜3日や半日からの「慣らし通所」が可能です。ご自身の体調に合わせて、無理のないペースでスタートできるのでご安心ください。

一般的な事業所では、午前10時頃から訓練が始まります。午前中はPC基礎やビジネスマナーといった集中しやすいプログラム、午後はグループワークや専門スキル学習など、より実践的な内容に取り組むことが多いです。そして夕方4時頃に1日の訓練を終える、というのが基本的な流れになります。

元利用者

元利用者30代でうつ病を患っています。

最初の1ヶ月は、午前中だけ週3日で通うのが目標でした。それだけでも、昼夜逆転していた生活が整い、体力がついていくのを実感できました。スタッフさんが『焦らなくていいですよ』と常に声をかけてくれたのが心の支えでしたね。

社会復帰のために就労移行支援でできること

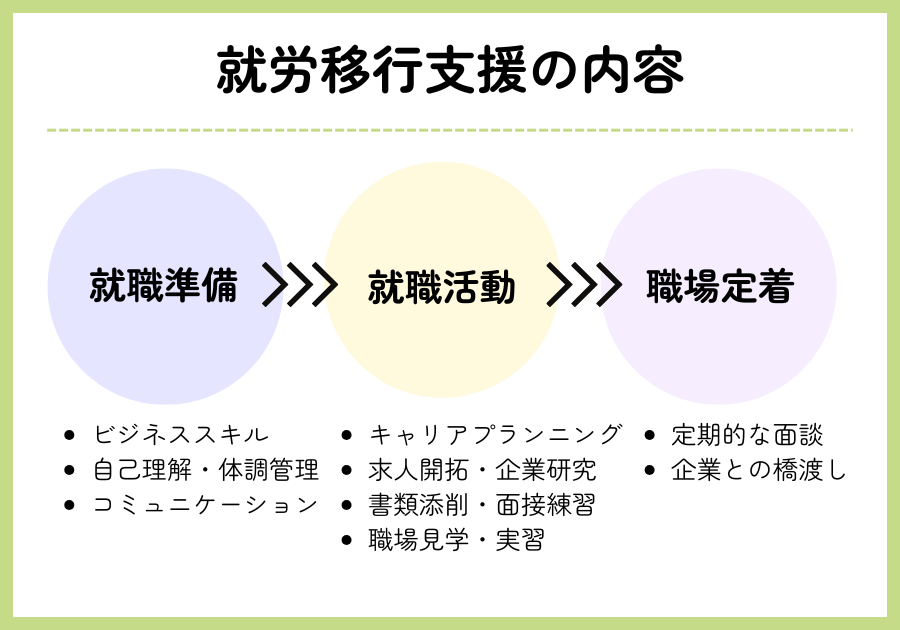

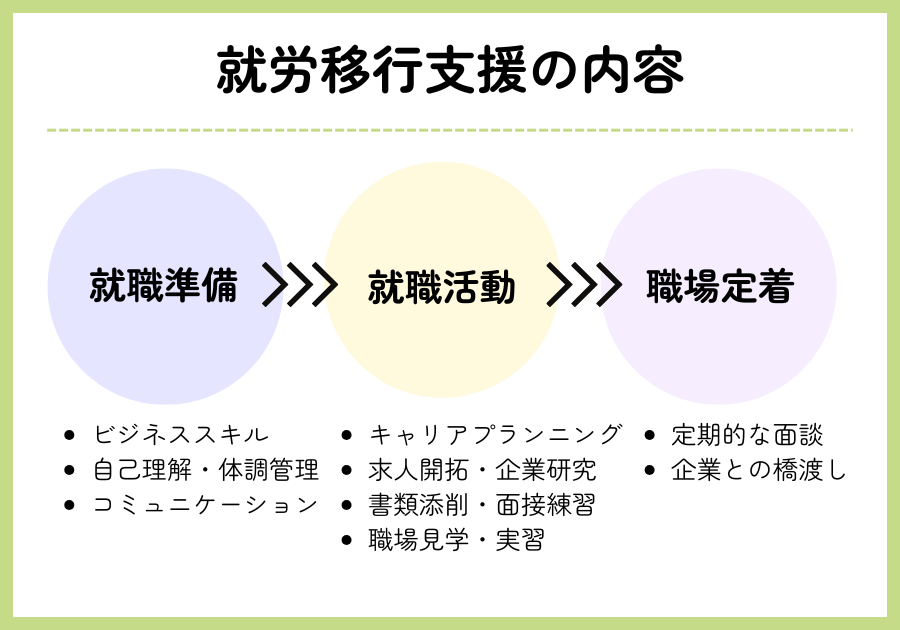

「具体的に何が学べて、どう仕事に活かせるの?」という疑問にお答えします。就労移行支援のサポートは、大きく3つのフェーズで進められます。

第1フェーズ:就職準備プログラム(スキルアップと自己理解)

働くための土台を作る、最も重要な支援です。事業所の特色が最も現れる部分でもあります。

ここでは、事務職で役立つWordやExcelといったPCスキルや、社会人としてのビジネスマナーを基本から学びます。さらに、自身の障害特性と向き合うためのストレス対処法や、得意・不得意を客観視する自己分析といったプログラムも用意されています。特に、自分の体調の波をコントロールする方法を学ぶことは、安定して働く上で欠かせない力となり重要なポイントです。

- ビジネススキル:PCスキル(Word, Excel等)、ビジネスマナー、電話応対

- 自己理解・体調管理:自身の障害特性の理解、ストレス対処法(アンガーマネジメント等)、体調管理術

- コミュニケーション:グループワークを通じた報告・連絡・相談の練習、SST(ソーシャルスキルトレーニング)

さらに、事業所によっては、プログラミング、Webデザイン、CAD、簿記など、専門資格の取得を目指せる場合もあります。

第2フェーズ:徹底した就職活動サポート

一人では心細い就職活動も、専門の支援員が二人三脚でサポートします。応募書類の添削では、障害特性をどう伝えれば良いかといったデリケートな部分まで相談に乗ってもらえます。また、自信を持って本番に臨めるよう、模擬面接を何度も繰り返せるのも大きなメリットです。

- キャリアプランニング:これまでの経験や興味、得意を整理し、自分に合う仕事や働き方を考える。

- 求人開拓・企業研究:ハローワークだけでなく、事業所が独自に開拓した非公開求人を紹介してもらえることも。

- 書類添削・面接練習:採用担当者に響く応募書類の書き方や、障害特性の伝え方などのアドバイスを受けられる。

- 職場見学・実習:応募前に、企業の雰囲気や仕事内容を実際に確かめる機会を設けてもらうことが可能。

第3フェーズ:就職後の定着支援

就労移行支援のゴールは「就職すること」ではなく、「長く安定して働き続けること」です。

就職後も支援員が定期的に職場を訪問し、仕事の悩みや人間関係について相談できる期間が設けられています。本人からは言いにくい配慮事項を企業側と調整してくれるなど、この定着支援こそが、長く働き続けるための重要な鍵を握っています。

- 定期的な面談:就職後も支援員が定期的に職場を訪問したり、本人と面談したりして、仕事や人間関係の悩みをフォロー。

- 企業との橋渡し:本人からは言いにくい業務量の調整や環境への配慮などを、事業所が間に入って企業側と交渉してくれることも。

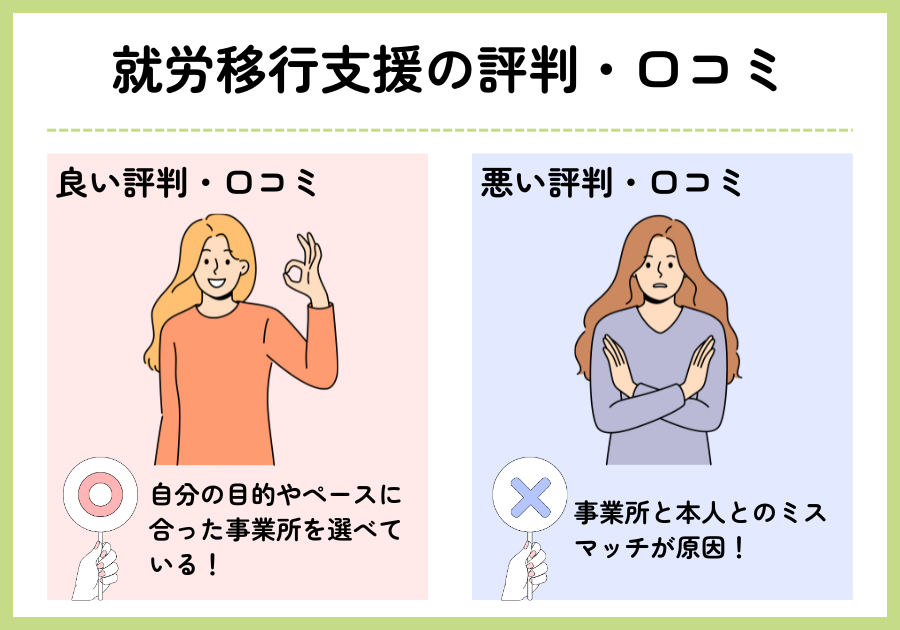

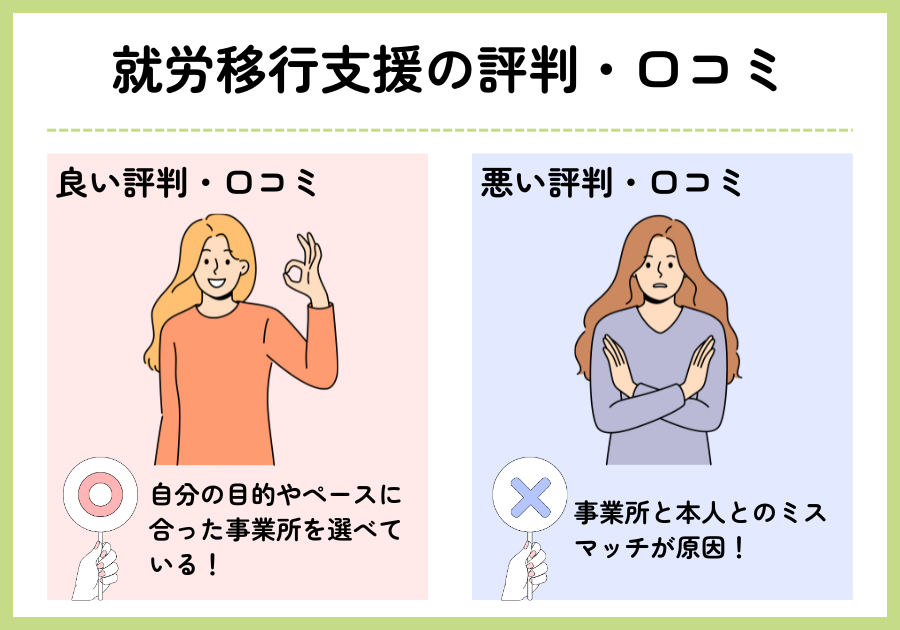

【リアルな評判】良い口コミ・悪い口コミから分かる「本当のこと」

就労移行支援の利用を検討する上で、やはり気になるのは「実際の評判」です。しかし、評判を調べる中で、良い評価と悪い評価の両方を目にして、かえって混乱してしまう方もいるでしょう。

ここでの結論は、「悪い評判」のほとんどは、サービスそのものではなく「事業所と本人とのミスマッチ」が原因だということです。

「生活リズムが整った」「自分に合う仕事が見つかった」といった良い評判に共通するのは、自分の目的やペースに合った事業所を選べている点です。

一方で、「プログラムが合わなかった」「スタッフと相性が悪かった」といったネガティブな声の裏には、見学や体験利用をせずに、情報収集が不十分なまま利用を決めてしまったケースが少なくありません。

つまり、ネットの評判に一喜一憂するのではなく、あなた自身の目で「自分に合うかどうか」を確かめることが、何よりも重要になるのです。

良い評判・口コミの例

- 「生活リズムが整い、働く自信がついた」

- 「自分に合う仕事や働き方を見つけられた」

- 「同じ目標を持つ仲間と出会えて心強かった」

- 「スタッフが親身に相談に乗ってくれて安心できた」

悪い評判・口コミの例

- 「プログラムが簡単すぎた/専門的すぎた」

- 「事業所の雰囲気が自分には合わなかった」

- 「スタッフとの相性が悪く、相談しにくかった」

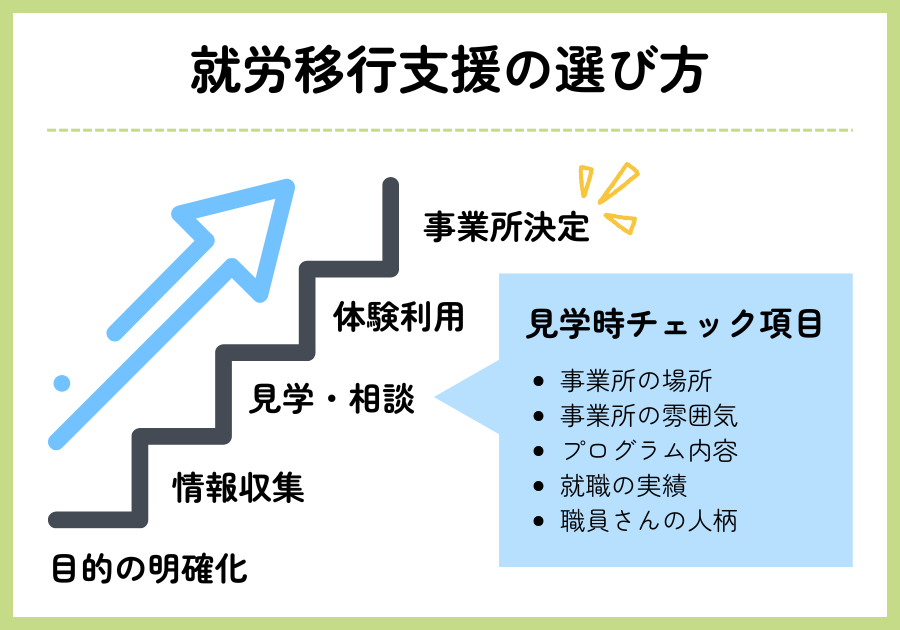

後悔しない!4ステップで選ぶ「自分に合う」就労移行支援事業所

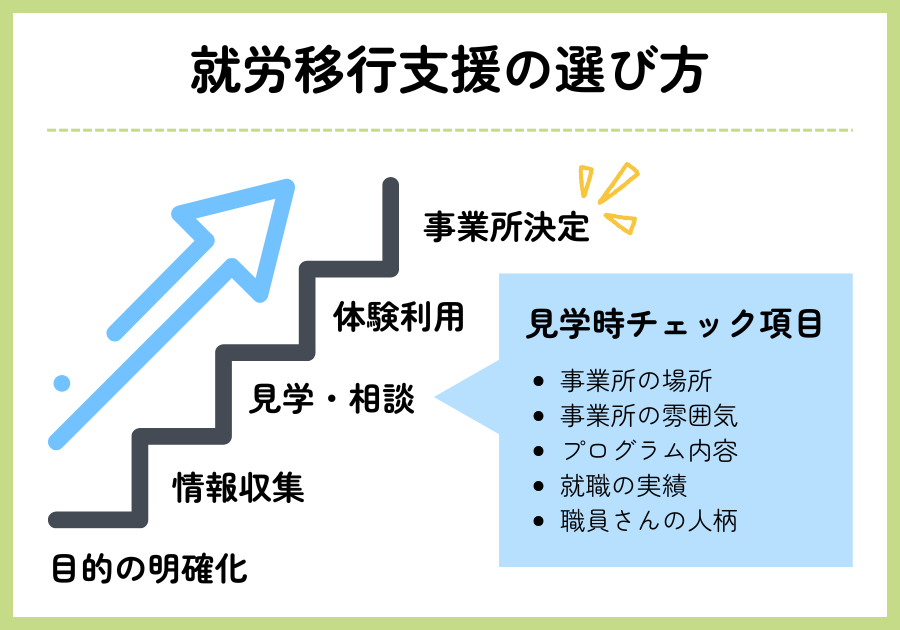

ミスマッチを防ぎ、あなたに最適なパートナーとなる事業所を見つけるための具体的な4ステップをご紹介します。

まずは「生活リズムの安定」「PCスキル習得」「コミュニケーション改善」など、あなたが就労移行支援に最も期待することに優先順位をつけましょう。この軸が、事業所選びのコンパスになります。

「地域名 + 就労移行支援」で検索し、公式サイトの雰囲気やプログラム内容を見て、あなたの目的に合いそうな事業所を3つほど選びます。

候補の事業所すべてに見学を申し込みましょう。その際は、スタッフの対応や利用者の雰囲気、そして就職後の「職場定着率」などを具体的に質問し、必ず複数の事業所を比較検討します。

見学して最も良いと感じた事業所で、契約前に必ず「体験利用」をしてください。実際に1日過ごしてみることで、資料だけでは分からない「自分との相性」が分かり、心から納得して決断できるはずです。

見学時に確認したい!5つのチェックポイント

事業所の見学は、パンフレットだけでは分からないリアルな情報を得る絶好の機会です。あなたに合う場所かを見極めるため、以下の5つのポイントを意識して、後悔のない選択をしましょう。

- 事業所は無理なく通える場所にあるか?

- 事業所の雰囲気は自分に合うか?

- プログラム内容は目的に合っているか?

- 就職の実績は希望に沿っているか?

- 職員さんの人柄や自分との相性はどうか?

事業所は無理なく通える場所にあるか?

まず、自宅からのアクセスや所要時間、交通費を確認しましょう。安定して通うためには、距離や交通手段が意外と重要なポイントになります。体調が優れない日や悪天候のことも想像し、「この距離なら続けられそうか」という視点で判断することが大切です。自治体によっては交通費の助成制度がある場合もあるので、合わせて確認しておくと良いでしょう。

事業所の雰囲気は自分に合うか?

施設内の清潔感や整理整頓の状況、掲示物などから、その事業所が大切にしていることが見えてきます。また、利用者の方々がリラックスして過ごしているか、スタッフと利用者の会話はどのような様子か、肌で感じてみてください。「静かに集中したい」「仲間と交流しながら進めたい」など、自分が心地よいと感じる環境かどうかを見極めましょう。

プログラム内容は目的に合っているか?

あなたの「学びたいこと」や「克服したい課題」に合ったプログラムが用意されているか、具体的なカリキュラムを見せてもらいましょう。「PCスキル」といっても基礎から応用まで様々です。どのレベルまで学べるのか、資格取得のサポートはあるのかなど、一歩踏み込んで質問することが重要です。

就職の実績は希望に沿っているか?

自分の目指す業界や職種への就職実績がどのくらいあるか、具体的な数字を聞いてみましょう。その際、単なる就職者数だけでなく、就職後も長く働き続けられているかを示す「職場定着率」を質問するのが最もおすすめです。どんなサポートによってその実績に繋がっているのかを知ることで、支援の質も見えてきます。

職員の人柄や自分との相性はどうか?

支援員は、あなたの社会復帰を支える大切なパートナーです。見学の際に、あなたの質問や不安に親身に耳を傾け、丁寧に答えてくれるかを確認しましょう。こちらの話を遮らずに聞いてくれるか、専門用語を使わず分かりやすく説明してくれるかなど、安心して相談できそうな相手かどうか、あなた自身の感覚を信じて判断してください。

その一歩が、あなたの「働きたい」を未来へ繋ぐ

この記事では、就労移行支援の全体像から、後悔しないための具体的な選び方までを解説しました。

- 就労移行支援は、自分のペースで無理なく始められる。

- スキルアップから就活、定着まで、三位一体のサポートが受けられる。

- 評判に惑わされずにミスマッチを防ぐことが大事。

- 「目的の明確化→情報収集→見学→体験」の4ステップが重要。

障害や病気を抱えながら一人で就職活動を進めるのは、非常に困難で、孤独な闘いです。就労移行支援は、そんなあなたの「働きたい」という想いに寄り添い、専門的な知識と経験で、ゴールまで伴走してくれる心強いパートナーです。

全国の事業所の多くは、見学・相談を無料で行っています。

まずは公式サイトから、気になる事業所に問い合わせてみること。その小さな一歩が、あなたの明日を、そして未来を大きく変えるきっかけになるはずです。